03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例 (一級建築士対策)絶対間違えない【出雲大社本殿】の覚え方

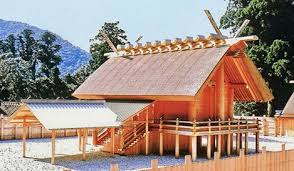

【建築名】出雲大社本殿 過去問 問題 大社造りは、切妻造り、平入りとし、前殿と後殿とを連結し、両殿の間に生じた屋根の谷に陸樋を設けている。 正解は × 設問は、八幡造りの特徴であり、代表例として宇佐神宮(大分県)がある。大社造りは、神明造り...

03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例  03-6.【日本建築史】建築実例

03-6.【日本建築史】建築実例