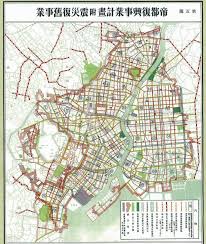

「帝都復興事業」

過去問

問題

後藤新平らが主導した関東大震災からの「帝都復興事業」においては、鉄筋コンクリート造により不燃化・耐震化した復興小学校を建設し、隣接して小公園を整備した。

正解は ○

「帝都復興事業」においては公共建築の整備が進み、鉄筋コンクリート造の不燃化、耐震化した小学校117校が建てられた。そして多くの小学校整備において小公園を小学校に隣接して配置した。これらの公園は隣接する校庭の延長となるよう計画され、近隣住民の憩いやコミュニティのための場としても位置付けられた。

実物写真

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai_3/pdf/5_v1_chap1.pdf

覚えるためのポイント

「帝都復興事業」の主な特徴は以下の3つです:

- 鉄筋コンクリート造による不燃化・耐震化された小学校を117校建設

- 小学校に隣接して小公園を整備し、校庭の延長として計画

- 小公園は近隣住民の憩いの場やコミュニティ形成の場としても機能

詳しい解説

「帝都復興事業」は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災からの復興を目的として実施された大規模な都市計画事業です。この事業は、当時の内務大臣後藤新平の主導のもと、約8年の歳月をかけて実施されました。特に注目すべき点は、単なる復旧ではなく、近代都市としての機能強化を目指した「復興」という視点で進められたことです。

公共建築の整備において、特に重要な役割を果たしたのが学校建築の近代化でした。震災以前の学校建築の多くは木造で、火災や地震に対して脆弱でした。帝都復興事業では、この教訓を活かし、117校もの小学校を鉄筋コンクリート造で建設しました。これは当時としては革新的な取り組みであり、以下の特徴を持っていました:

- 建築構造の近代化

- 鉄筋コンクリート造の採用により、耐火性能が大幅に向上

- 耐震設計の導入による建物の安全性確保

- 標準設計の採用による効率的な建設の実現

これらの学校建築は「復興小学校」と呼ばれ、その特徴的な設計は以下の点に現れています:

- 機能的な教室配置

- 採光と通風を考慮した窓の配置

- 広々とした廊下の確保

- 体育館や講堂などの特別教室の充実

さらに特筆すべきは、小学校と小公園を一体的に整備するという革新的な計画です。この計画には以下のような意図がありました:

- 都市計画的視点

- 防災空間としての機能

- 地域コミュニティの形成支援

- 子どもの教育環境の向上

小公園の配置については、以下のような具体的な工夫がなされました:

- 空間設計の特徴

- 校庭との連続性を考慮したレイアウト

- 地域住民の利用を想定した動線計画

- 植栽による環境改善効果の考慮

これらの公園は、学校の教育活動の場としてだけでなく、地域住民の憩いの場としても重要な役割を果たしました。具体的には以下のような機能を持っていました:

- コミュニティ機能

- 近隣住民の交流の場としての活用

- 地域行事やイベントの開催場所

- 子どもたちの放課後の遊び場

この小学校と小公園の一体的整備は、現代の都市計画においても参考とされる先進的な取り組みでした。以下のような現代的な意義を持っています:

- 現代的意義

- 複合的な公共施設整備のモデルケース

- 防災と教育の融合という視点

- 地域コミュニティ形成の基盤整備

帝都復興事業における学校建築と公園整備は、単なる物理的な復興を超えて、以下のような多面的な効果をもたらしました:

- 事業の効果

- 教育環境の質的向上

- 都市の防災機能の強化

- コミュニティの形成・強化

- 都市景観の改善

この事業の成果は、その後の日本の都市計画や学校建築に大きな影響を与え、現代においても参考とされる重要な事例となっています。特に、公共施設の複合的な整備という考え方は、現代の都市計画においても重要な視点として継承されています。

また、この事業で建設された復興小学校の多くは、現在も使用されており、その耐久性と機能性は実証されています。これらの建築物は、歴史的な価値だけでなく、実用的な価値も持ち続けており、日本の近代建築史上重要な位置を占めています。

コメント