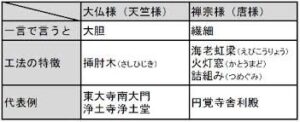

唐様(禅宗様)と天竺様(大仏様)

過去問

問題

唐様(禅宗様)において、上部が曲線をなす開口部は火灯と呼ばれ、鎌倉時代後半に初めて用いられている。

正解は ○

火灯窓は、花頭窓とも表記され、禅宗様(唐様)の特徴であり、上枠を火炎形(火灯曲線)または花形(花頭曲線)に造った形状の窓のことをいう。鎌倉時代後半に初めて用いられ、安土桃山時代の仏教寺院や城郭建築の窓にも見られる。

問題

天竺様(大仏様)において、組物は、柱頭だけでなく柱間にも並び、組物間の空きが小さいことから詰組みと呼ばれている。

正解は ×

詰組みは、禅宗様(唐様)の組物の特徴であり、柱頭と同じ形式の組物を柱間の中間にも配置する形式をいい、組物間の空きが小さいことから詰組みと呼ばれている。

なお、天竺様(大仏様)の組物は、太い柱の側面に肘木を直接差し込む挿肘木が特徴である。

実物写真

https://liveinthebeautifulworld.wordpress.com/2016/05/25/%EF%BC%9C%E8%A8%88%E7%94%BB%EF%BC%9E%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E6%A7%98%EF%BC%88%E5%A4%A9%E7%AB%BA%E6%A7%98%EF%BC%89%E3%81%A8%E5%94%90%E6%A7%98%EF%BC%88%E7%A6%85%E5%AE%97%E6%A7%98%EF%BC%89%E3%80%80%EF%BC%88/

覚えるためのポイント

禅宗様の主な特徴は:

- 詰め組の組物を柱頭部分と柱間に多く配置し、繊細で優美な印象を与える

- 軒の反りが強く、屋根の傾斜が急である

- 火灯窓など、装飾的な要素が豊富である

天竺様の主な特徴は:

- 挿肘木という、柱に直接肘木を差し込む工法を用いる

- 柱に直接穴を開けて貫を通す特殊な柱の連結方法を採用している

- 天井に化粧屋根を施し、用木に彩色を施す

詳しい解説

唐様(禅宗様)と天竺様(大仏様)は、鎌倉時代に中国から日本へと伝来した重要な寺院建築様式です。これらの様式は、日本の建築文化に大きな影響を与え、独自の発展を遂げました。

唐様は主に禅宗寺院の建築に採用され、一方の天竺様は東大寺をはじめとする大規模な仏教寺院で広く採用されました。それぞれの様式は、その用途や目的に応じて異なる特徴を持っています。

唐様(禅宗様)の特徴

- 木割を細く設計し、柱頭部分と柱間に詰め組の組み物を多く配置することで、繊細かつ優美な印象を与えています

- 建築の装飾的要素として、木鼻、刳り形、桟唐戸、火灯窓、扇垂木などの精緻な造作を特徴としており、これらが建物全体に華やかさを添えています

- 建物の外観的特徴として、軒の反りが力強く、屋根の傾斜が急であり、これにより印象的なシルエットを形成しています

- 建築の細部にまで丁寧な装飾が施されており、見る者の目を楽しませる意匠的な工夫が随所に見られます

天竺様(大仏様)の特徴

- 構造的な特徴として、柱に直接肘木を差し込む「挿肘木」という独特の工法を採用しており、これにより力強さと安定感を実現しています

- 柱の連結方法においても特徴的で、柱に直接穴を開けて貫を通す技法を用いることで、堅牢な構造を実現しています

- 意匠的な特徴として、天井部分には美しい化粧屋根を施し、空間に豊かな表情を与えています

- 建築部材である用木には鮮やかな彩色を施し、荘厳な雰囲気を醸成しています

天竺様(大仏様)は、著名な僧侶である重源が東大寺の再建事業において中国宋の建築様式を取り入れたことに始まります。その代表的な建築物として、荘厳な東大寺南大門や優美な浄土寺浄土堂などが現存しており、当時の建築技術の高さを今に伝えています。

唐様(禅宗様)と天竺様(大仏様)について、詳しく解説いたします。

1. 歴史的背景

両様式は鎌倉時代に中国から日本に伝来した寺院建築様式です。それぞれの様式は異なる寺院で採用され、唐様は禅宗寺院で、天竺様は東大寺などの仏教寺院で使用されました。特に天竺様(大仏様)は、僧重源が東大寺の再建に際して中国宋の様式を取り入れたもので、代表的な建築物として東大寺南大門や浄土寺浄土堂があります。

2. 唐様(禅宗様)の特徴的要素

唐様の建築的特徴は以下の通りです:

- 木割の細さと詰め組の組み物の多用が特徴的です。詰め組とは、柱頭と同じ形式の組物を柱間の中間にも配置する形式で、組物間の空きが小さいことからこの名称がついています。

- 装飾的な要素として、以下のような特徴的な造作が見られます:

- 木鼻(きばな)

- 刳り形(くりがた)

- 桟唐戸(さんからと)

- 火灯窓(かとうまど)

- 扇垂木(おうぎだるき)

- 建物の外観的特徴として、軒の反りが強く、屋根の傾斜が急であることが挙げられます。

- 全体的に細部まで装飾が施されており、繊細な意匠が特徴です。

特筆すべき点として、火灯窓(花頭窓とも表記)は鎌倉時代後半に初めて使用され始め、その後、安土桃山時代の仏教寺院や城郭建築にも採用されるようになりました。この窓の特徴は、上枠を火炎形(火灯曲線)または花形(花頭曲線)に造った独特の形状にあります。

3. 天竺様(大仏様)の特徴的要素

天竺様の主要な特徴は以下の通りです:

- 最も特徴的な構造要素として、「挿肘木」と呼ばれる技法があります。これは柱に直接肘木を差し込む工法です。

- 構造的な特徴として、柱の連結方法に特殊な手法を用いています。具体的には、柱に直接穴を開けて貫を通す方式を採用しています。

- 意匠的な特徴として、天井には化粧屋根が施されています。

- 装飾的な特徴として、用木に彩色を施すことが挙げられます。

4. 両様式の比較と意義

唐様と天竺様は、同じ時代に中国から伝来しながらも、それぞれ異なる特徴を持ち、日本の寺院建築に大きな影響を与えました。唐様は禅宗寺院の建築様式として発展し、その繊細な装飾と構造的特徴は日本の建築文化に新たな要素をもたらしました。一方、天竺様は東大寺のような大規模な仏教寺院で採用され、その力強い構造と独特の工法は、大規模建築の発展に貢献しました。

これらの様式は、日本の建築史において重要な位置を占めており、現代でも多くの建築物に影響を与え続けています。特に、それぞれの様式が持つ構造的・意匠的特徴は、日本の伝統建築の発展に大きく寄与し、現代の建築設計にも示唆を与えています。

コメント