【建築名】鹿苑寺金閣

過去問

問題

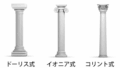

鹿苑寺金閣(室町時代)は、最上層を禅宗様仏堂風、中間層を和様仏堂風、初層を住宅風とした三層の建築物である。

正解は ○

鹿苑寺金閣(室町時代)は、足利義満が造営した北山殿の一部であり、方形造りの舎利殿で、最上層を禅宗様仏堂風として仏舎利を安置し、中間層を和様仏堂風、初層を住宅風とした三層の建築物である。「金閣寺」の名の由来である金箔の仕上げは中間層と最上層に施されている。

実物写真

https://www.the-kyoto.jp/feature/heritage/kinkaku/

覚えるためのポイント

鹿苑寺金閣の主な特徴は以下の3点である:

- 三層構造の各層が異なる様式を採用している。最上層は禅宗様仏堂風、中間層は和様仏堂風、初層は住宅風である。

- 中間層と最上層に金箔仕上げが施されており、これが「金閣寺」の名の由来となっている。

- 室町時代、足利義満による北山殿の一部として建設された方形造りの舎利殿である。

詳しい解説

鹿苑寺金閣は、室町時代を代表する建築物として知られており、当時の室町幕府第3代将軍である足利義満によって造営された北山殿の重要な一部として建設されました。この建築物は、方形造りの舎利殿として設計され、三層それぞれが異なる建築様式を見事に融合させています。最上層は禅宗様仏堂風の様式を採用し、そこには神聖な仏舎利が大切に安置されています。中間層は伝統的な和様仏堂風の建築様式を取り入れ、初層は当時の上流階級の住宅建築の特徴を反映した住宅風の様式となっています。特に注目すべきは、この寺院の通称「金閣寺」の由来となった豪華絢爛な金箔装飾で、中間層と最上層に贅を尽くして施されており、建物全体に荘厳な輝きを与えています。

鹿苑寺金閣(きんかくじ)について詳しく解説いたします。

1. 歴史的背景と概要

鹿苑寺金閣は、室町時代に足利義満によって造営された北山殿の一部として建設されました。この建築物は、仏教建築と住宅建築の要素を見事に融合させた独特の様式を持つ三層建築として知られています。

2. 建築構造の特徴

金閣は方形造りの舎利殿として建設され、以下の三層構造が特徴的です:

- 初層:住宅風の様式を採用

- 書院造の要素を取り入れた優雅な空間構成

- 当時の貴族住宅の特徴を反映

- 中層:和様仏堂風の建築様式

- 伝統的な日本仏教建築の要素を取り入れ

- 金箔による装飾が施されている

- 最上層:禅宗様仏堂風の建築様式

- 仏舎利を安置する神聖な空間

- 金箔装飾により荘厳な雰囲気を演出

特筆すべきは、中間層と最上層に施された金箔仕上げです。この金箔装飾こそが「金閣寺」という名称の由来となっています。

3. 建築様式の融合

金閣の最も注目すべき特徴は、異なる建築様式の見事な調和です。各層で異なる様式を採用しながらも、全体として統一感のある優美な建築物を実現しています。

4. 文化的・宗教的意義

金閣は単なる建築物ではなく、以下のような多面的な意義を持っています:

- 仏教的側面:

- 最上層には仏舎利が安置され、宗教的重要性が高い

- 禅宗の思想を建築で表現

- 文化的側面:

- 室町時代の建築技術の粋を集めた傑作

- 日本の伝統建築の代表例

- 政治的側面:

- 足利義満の権力と富の象徴

- 当時の政治文化の中心としての役割

5. 建築技術と意匠

金閣の建築には、以下のような高度な技術と意匠が用いられています:

- 構造技術:

- 三層構造を支える堅牢な木造建築技術

- 各層の重量バランスを考慮した設計

- 装飾技法:

- 金箔貼りの精緻な技術

- 建築様式に合わせた装飾の使い分け

6. 現代的価値

金閣は現代においても:

- 建築学的価値:

- 建築様式研究の重要な資料

- 一級建築士試験の重要な学習対象

- 文化財としての価値:

- 日本の代表的な文化遺産

- 建築技術の伝承の場

7. まとめ

鹿苑寺金閣は、室町時代の建築技術と芸術性の結晶として、日本建築史上極めて重要な位置を占めています。三層それぞれの異なる様式と金箔装飾が織りなす美しさは、600年以上の時を経た今日でも、多くの人々を魅了し続けています。

この建築物は、日本の伝統建築の技術と美意識を今に伝える貴重な文化遺産であり、建築を学ぶ者にとって非常に重要な研究対象となっています。

コメント