【建築名】浪合村[現在の阿智村]立浪合学校

過去問

問題

「浪合村[現在の阿智村]立浪合学校」(長野県、1988年)は、ランチルームに音楽室を隣接させてオーディトリウムの機能をもたせて地域の利用も可能としている。

正解は ○

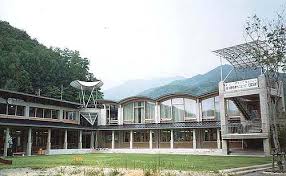

浪合村[現在の阿智村]立浪合学校(長野県、1988年)は、村の教育・文化活動の中心施設として、保育園、小学校、中学校とともに公民館を併設し、それらが一体的に整備された教育施設である。中央の本館に共用のランチルームがあり、音楽室を隣接させてオーディトリウム(劇場等のホール)の機能をもたせて地域への開放も可能にしている。

実物写真

http://kenchikukeikaku2009.seesaa.net/article/121794914.html

覚えるためのポイント

- 保育園、小学校、中学校、公民館を一体的に整備した複合施設である。

- 中央の多目的ホールは給食室として使用でき、音楽室と連携してオーディトリウムとしても機能する。

- 地域の気候や文化的特性を考慮した設計で、大きな開口部から季節の移ろいを感じられる環境となっている。

詳しい解説

浪合村[現在の阿智村]立浪合学校(長野県、1988年)は、長野県下伊那郡に位置する画期的な教育施設として、地域の教育・文化活動の中核を担う重要な存在となっている。この施設は、従来の学校建築の概念を大きく転換させ、教育施設と地域コミュニティの融合という新しい可能性を示した先駆的なプロジェクトとして高く評価されている。

施設の最大の特徴は、保育園、小学校、中学校、そして公民館という異なる機能を持つ施設を一体的に整備した複合施設という点にある。この統合的なアプローチにより、従来の縦割り型の教育システムを超えた、より柔軟で包括的な学習環境が実現されている。特に注目すべきは、各施設間の有機的な連携を促進する空間設計であり、これにより世代を超えた自然な交流が生まれている。

建築的な観点からみると、この施設は地域の気候や文化的特性を十分に考慮した設計となっている。豊かな自然に囲まれた立地を活かし、大きな開口部からは季節の移ろいを感じることができ、児童・生徒たちの感性を育む環境として機能している。また、地域の伝統的な建築様式を現代的に解釈し、周辺環境との調和を図りながらも、先進的な教育施設としての機能性を確保している。

施設の空間構成は、教育活動の効率性と快適性を両立させることを重視している。各教室は十分な採光と通風を確保しつつ、適度な独立性を保ちながらも、必要に応じて柔軟に連携できるよう配置されている。また、廊下やホールなどの共用空間も、単なる通路としてではなく、交流や学習の場として活用できるよう工夫されている。

中でも特筆すべきは、施設の中心に位置する多目的ホールである。このスペースは、通常は生徒たちの給食室として使用されるが、隣接する音楽室と連携することで、本格的なオーディトリウムとしても機能する。可動式の壁や家具を効果的に活用することで、様々な規模や形式のイベントに対応可能な柔軟性の高い空間となっている。音響設計にも細心の注意が払われており、音楽発表会や講演会などでも十分な性能を発揮する。

この多目的ホールの活用方法は、施設全体の理念を象徴的に表している。平日の昼間は生徒たちの食事スペースとして使用され、放課後や休日には地域の文化活動の場として開放される。この空間の多機能性により、学校と地域社会との境界が自然に溶け合い、世代を超えた交流が促進されている。

教育プログラムの面でも、この施設の特徴を最大限に活かした取り組みが行われている。例えば、保育園児と小学生の交流活動、中学生による地域貢献活動、高齢者との世代間交流プログラムなど、施設の複合性を活かした独自の教育活動が展開されている。これらの活動は、児童・生徒たちの社会性や協調性を育むとともに、地域全体の教育力の向上にも貢献している。

さらに、公民館機能との連携により、生涯学習の拠点としての役割も果たしている。地域住民向けの講座や文化活動が定期的に開催され、学校教育と社会教育の融合が図られている。この取り組みは、地域コミュニティの活性化に大きく寄与するとともに、教育を通じた地域づくりの新しいモデルを提示している。

施設管理・運営面においても、学校と地域の協働体制が確立されている。教職員と地域住民で構成される運営委員会が設置され、施設の利用計画や活動プログラムの策定に地域の声が反映される仕組みが整えられている。この参加型の運営方式により、施設に対する地域住民の当事者意識が高まり、持続的な施設運営が可能となっている。

環境負荷の低減にも配慮がなされており、自然光や自然換気を積極的に活用する省エネルギー設計が採用されている。また、地域の気候特性を考慮した断熱設計や、再生可能エネルギーの導入なども図られ、環境教育の教材としても活用されている。

この施設の成功は、教育施設のあり方に新しい視点を提供している。単なる学習の場としてではなく、地域コミュニティの核となる複合的な文化施設として機能することで、教育の質的向上と地域の活性化を同時に実現している点が高く評価されている。この先進的な取り組みは、人口減少や少子高齢化が進む地方都市における教育施設の新しいモデルとして、全国的な注目を集めている。

浪合村[現在の阿智村]立浪合学校は、教育施設と地域コミュニティの融合を実現した画期的なプロジェクトとして注目を集めています。以下、その特徴と意義について詳しく解説いたします。

1. 施設の概要と位置づけ

1988年に建設された本施設は、長野県下伊那郡に位置し、地域の教育・文化活動の中核を担う重要な存在として機能しています。従来の学校建築の概念を大きく転換させ、教育施設と地域コミュニティの融合という新たな可能性を示した先駆的なプロジェクトとして高い評価を受けています。

2. 複合施設としての特徴

本施設の最大の特徴は、保育園、小学校、中学校、公民館という異なる機能を持つ施設を一体的に整備した複合施設という点です。この統合的なアプローチにより、従来の縦割り型の教育システムを超えた、より柔軟で包括的な学習環境が実現されています。特に、各施設間の有機的な連携を促進する空間設計により、世代を超えた自然な交流が生まれています。

3. 建築的特徴と環境への配慮

建築面では、地域の気候や文化的特性を十分に考慮した設計が特徴です。豊かな自然に囲まれた立地を活かし、大きな開口部からは季節の移ろいを感じることができ、児童・生徒たちの感性を育む環境として機能しています。また、地域の伝統的な建築様式を現代的に解釈しながら、周辺環境との調和を図りつつ、先進的な教育施設としての機能性も確保しています。

4. 空間構成と多目的ホール

施設の空間構成は、教育活動の効率性と快適性の両立を重視しています。各教室は十分な採光と通風を確保しつつ、適度な独立性を保ちながらも、必要に応じて柔軟に連携できるよう配置されています。

特筆すべきは、施設の中心に位置する多目的ホールです。このスペースは、通常は生徒たちの給食室として使用されますが、隣接する音楽室と連携することで、本格的なオーディトリウムとしても機能します。可動式の壁や家具を効果的に活用することで、様々な規模や形式のイベントに対応可能な柔軟性の高い空間となっています。

5. 教育プログラムと地域連携

教育面では、施設の特徴を最大限に活かした取り組みが行われています。保育園児と小学生の交流活動、中学生による地域貢献活動、高齢者との世代間交流プログラムなど、施設の複合性を活かした独自の教育活動が展開されています。

公民館機能との連携により、生涯学習の拠点としての役割も果たしており、地域住民向けの講座や文化活動が定期的に開催されています。この取り組みは、地域コミュニティの活性化に大きく寄与するとともに、教育を通じた地域づくりの新しいモデルを提示しています。

6. 施設運営と環境配慮

施設の運営面では、教職員と地域住民で構成される運営委員会が設置され、施設の利用計画や活動プログラムの策定に地域の声が反映される仕組みが整えられています。この参加型の運営方式により、施設に対する地域住民の当事者意識が高まり、持続的な施設運営が可能となっています。

環境面では、自然光や自然換気を積極的に活用する省エネルギー設計が採用されており、地域の気候特性を考慮した断熱設計や再生可能エネルギーの導入なども図られています。これらの環境配慮型の設備は、環境教育の教材としても活用されています。

7. 施設の意義と影響

この施設の成功は、教育施設のあり方に新しい視点を提供しています。単なる学習の場としてではなく、地域コミュニティの核となる複合的な文化施設として機能することで、教育の質的向上と地域の活性化を同時に実現している点が高く評価されています。この先進的な取り組みは、人口減少や少子高齢化が進む地方都市における教育施設の新しいモデルとして、全国的な注目を集めています。

コメント